インボイス制度:フリーランスの登録判断ガイド

インボイス制度について「今さら聞けない」と感じているフリーランスの方へ。本記事では、登録のメリット・デメリットから、あなたに最適な選択肢を見つける判断フローまでを解説します。期間限定の「2割特例」など、知らないと損する税負担の軽減策も。事業の将来を守る知識を得ましょう。

本記事は、インボイス制度の一般的な概要と選択肢について解説するものです。特定の個人・法人に対する税務アドバイスを提供するものではありません。制度の適用や具体的な税務判断にあたっては、必ず最新の法令等をご確認いただくか、税理士等の専門家にご相談ください。

フリーランスのインボイス登録判断ガイド(結論)

- インボイスは「仕入税額控除」の前提となる請求書様式。発行には適格請求書発行事業者(以下「インボイス発行事業者」)への登録が必要です。

- フリーランス(免税事業者)は、取引先の状況によりインボイス発行事業者に登録するかどうかを判断する必要があります。基本は顧客が一般消費者(B to C)がメインなら登録の可能性は低。顧客が企業(B to B)などであれば登録の検討が必要。

- インボイス発行事業者に登録した場合、2割特例や簡易課税制度などの税・事務負担軽減措置も検討対象となります。

この記事の想定読者と目的

想定読者

主に売上1,000万円以下の消費税の免税事業者であるフリーランス、個人事業主の方(デザイナー、エンジニア、ライター等)。

目的

インボイス制度が自身の事業に与える影響を理解し、インボイス発行事業者への登録要否を判断するため、または登録後の税負担や事務負担の軽減策(2割特例、簡易課税)を知るための基礎知識を得る。

1. インボイス制度の定義と適用範囲

2023年(令和5年)10月1日から開始された「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」は、消費税の「仕入税額控除」の適用を受けるための新しいルールです。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、売手が買手に対して、適用税率や消費税額等を正確に伝えるための「適格請求書(インボイス)」を発行し、双方がそれを保存する仕組みです。

ポイントは「買手側」の税負担です。

買手(取引先)が消費税の納税額を計算する際、支払った消費税額を控除すること(=仕入税額控除)が認められています。インボイス制度開始後は、原則として「適格請求書」がなければ、この仕入税額控除ができません。

なぜフリーランス(免税事業者)に関係するのか?

適格請求書を発行できるのは、税務署に申請して登録を受けた「適格請求書発行事業者」のみです。

そして、この登録事業者になれるのは消費税を納めている「課税事業者」だけです。

これまで売上が1,000万円以下で消費税の納税を免除されていた「免税事業者」のフリーランスは、適格請求書を発行できません。

もし、あなたの取引先(買手)が課税事業者であった場合、彼らはあなたからの仕入れについて仕入税額控除ができなくなり、その分の消費税負担が増えてしまう可能性があります。

これが、免税事業者のフリーランスがインボイス制度への対応を迫られる理由です。

- 免税事業者:基準期間(通常は前々年)の課税売上高が1,000万円以下の事業者。原則として消費税の納税義務が免除されます。

- 課税事業者:基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者、または任意で課税事業者を選択した事業者。消費税の納税義務があります。

2. 仕組みとフリーランスへの影響

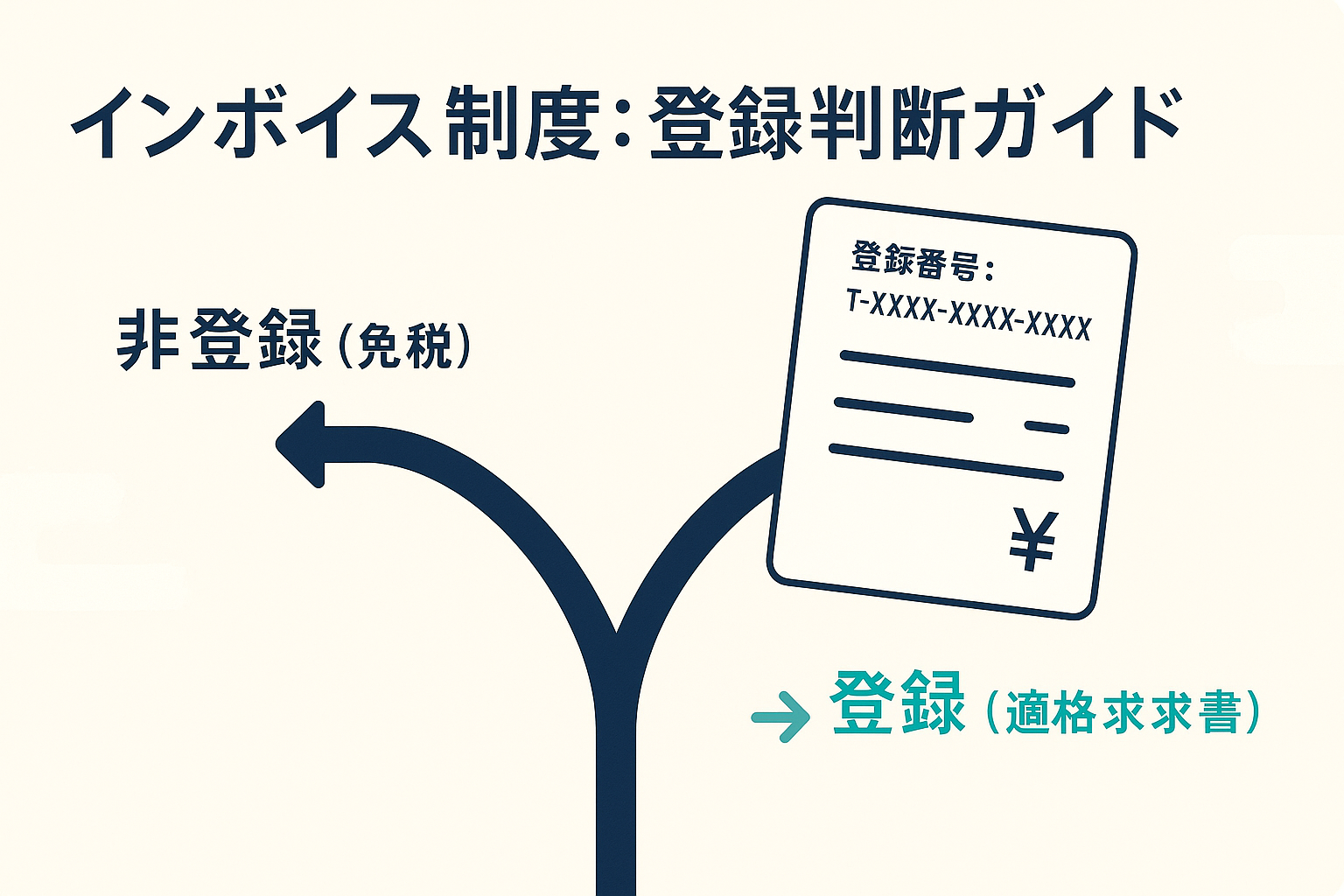

インボイス制度において、免税事業者のフリーランスが直面する選択肢は「登録する」か「登録しない」かです。それぞれの影響を整理します。

2-1. 登録しない(免税事業者のままでいる)場合

適格請求書を発行できません。

- メリット:

- 従来通り、消費税の納税義務がありません。

- 経理処理や確定申告の事務負担が増えません。

- デメリット(懸念点):

- 取引先(買手)の税負担増:あなたの取引先が課税事業者である場合、仕入税額控除ができません(※経過措置あり)。

- 取引への影響:取引先から消費税相当額の値引きを交渉される、あるいは、インボイスを発行できる他の事業者との取引が優先され、契約が見直される(取引停止)リスクが考えられます。

2-2. 登録する(課税事業者になる)場合

適格請求書発行事業者として登録し、適格請求書を発行できます。

- メリット:

- 取引先(買手)が仕入税額控除を行えるため、既存の取引関係を維持しやすくなります。

- 新規の課税事業者との取引において、インボイス発行可否が障害になりません。

- デメリット:

- 納税義務の発生:消費税の納税義務が発生します。

- 事務負担の増加:適格請求書の要件を満たす請求書の発行、消費税の計算、消費税の確定申告が必要になります。

【経過措置】免税事業者からの仕入(取引先側の対応)

制度開始後すぐに免税事業者との取引が打ち切られないよう、買手側には経過措置が設けられています。

免税事業者からの仕入であっても、2029年(令和11年)9月30日までは、一定割合を仕入税額控除として認めるものです。

- 2023年10月1日~2026年9月30日:仕入税額相当額の80%控除可能

- 2026年10月1日~2029年9月30日:仕入税額相当額の50%控除可能

この経過措置があるため、取引先は「即時に全額控除不可」となるわけではありませんが、負担が徐々に増えることになります。

3. 登録すべきかの判断フロー

ご自身の状況に合わせて、登録の必要性を判断する必要があります。

3-1. 判断のポイント

判断の最大のポイントは「あなたの主要な取引先(売上先)が誰か」です。

- 取引先が一般消費者(B to C)のみか?

- 例: 顧客が一般個人の教室、サロン、店舗小売など。

- → 一般消費者は仕入税額控除を行わないため、インボイスを要求されません。登録の必要性は低いと考えられます。

- 取引先が事業者(B to B)だが、免税事業者や簡易課税事業者か?

- → これらの事業者も仕入税額控除のためにインボイスを必要としない(または影響が少ない)場合があります。登録の必要性は比較的低い可能性があります。

- 取引先が事業者(B to B)であり、課税事業者(本則課税)か?

- 例: 企業から案件を受けるデザイナー、ライター、エンジニア、コンサルタントなど。

- → 取引先は仕入税額控除のためにインボイスを必要とします。登録を検討する必要性が高いと考えられます。

3-2. 簡易判断フローチャート

質問1:あなたの主な取引先(売上先)は?

- A. 一般消費者(B to C)が100% の場合

- 一般消費者はインボイスを必要としません。

- → 原則、登録の必要性は低い

- B. 事業者(B to B)が含まれる場合

- 質問2へ

質問2:その B to B の取引先は、インボイスを要求していますか?

- YES(要求されている)の場合

- 取引先が仕入税額控除を必要としています。

- → 登録を検討

- 補足:登録しない場合、取引継続や価格について交渉が必要になる可能性があります。

- NO(要求されていない)の場合

- 現時点では、取引先がインボイスを必要としていません。

- → すぐに登録する必要性は低い

- 補足:ただし、将来の新規取引先や、既存取引先の状況変化に備える必要はあります。

その他、インボイス登録事業者でない場合に消費税相当額を上乗せして相手側に請求できない場合などは、課税売上と課税仕入の構成によっては、簡易課税制度の活用によりあえてインボイス発行事業者に登録した方が有利になる場合があります。

4. 登録した場合の納税額シミュレーション(事例)

インボイス登録(課税事業者となる)を選択した場合、消費税の納税額を計算する必要があります。計算方法には「一般課税」「簡易課税」そして期間限定の「2割特例」があります。

納税計算の3つの選択肢

- 一般課税:

- (売上の消費税)-(仕入・経費の消費税)= 納税額

- 原則的な計算方法。仕入・経費にかかる消費税を正確に集計する必要があります。

- 簡易課税:

- (売上の消費税)×(1 - みなし仕入率)= 納税額

- 「みなし仕入率」は業種ごとに決まっています(例: サービス業 50%, 小売業 80%)。

- 要件: 基準期間(前々年)の課税売上高が5,000万円以下。事前の届出が必要。

- 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置):

- (売上の消費税)× 20% = 納税額

- インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった事業者向けの、期間限定の負担軽減措置です。

- 2割特例の要件:

- インボイス発行事業者の登録を受けていること

- 基準期間(個人事業者の場合は2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること

- 事前の届出は不要(確定申告書に付記)

- 【改正注意】2割特例は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間までです。(個人事業主の場合、令和8年分(2026年)の確定申告までが対象です。令和9年(2027年)分以降は適用できません。)

事例1:Webデザイナー(サービス業:第5種)

- 課税売上高: 600万円(税抜)

- 課税仕入高(経費): 150万円(税抜)

- 簡易課税のみなし仕入率: 50%(第5種)

| 計算方法 | 納税額の概算の把握(消費税率10%と仮定) (実際の消費税の計算方法とは異なります) |

納税額の概算 |

| 本則課税 | (600万 x 10%) – (150万 x 10%) | 450,000円 |

| 簡易課税 | (600万 x 10%) x (1 – 50%) | 300,000円 |

| 2割特例 | (600万 x 10%) x 20% | 120,000円 |

→ このケースでは「2割特例」が最も有利です。

事例2:小売業(第2種)

- 課税売上高: 800万円(税抜)

- 課税仕入高(経費): 400万円(税抜)

- 簡易課税のみなし仕入率: 80%(第2種)

| 計算方法 | 納税額の概算の把握(消費税率10%と仮定) (実際の消費税の計算方法とは異なります) |

納税額の概算 |

| 本則課税 | (800万 x 10%) – (400万 x 10%) | 400,000円 |

| 簡易課税 | (800万 x 10%) x (1 – 80%) | 160,000円 |

| 2割特例 | (800万 x 10%) x 20% | 160,000円 |

→ このケースでは「2割特例」と「簡易課税」が同額で有利です。

2割特例の適用期間終了後は、本則課税(40万円)と簡易課税(16万円)の有利不利を判断する必要があります。(簡易課税制度を選択した場合は、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える場合を除き、税額の有利・不利にかかわらずあらかじめ簡易課税制度選択不適用届出書を提出しない限り簡易課税制度が強制適用になります。)

5. よくある誤りと注意点

誤 「登録しないと法律違反になる」

→ 登録は任意です。インボイスを発行しない(免税事業者のままでいる)ことも選択肢です。ただし、取引先との関係性(値下げ交渉や取引停止のリスク)を考慮する必要があります。

誤 「売上1,000万円以下なら絶対に関係ない」

→ ご自身の納税義務はありませんが、取引先(買手)の納税額に影響を与えます。そのため、B to B 取引が中心のフリーランスは売上に関わらず影響を受けます。

誤 「登録したら簡易課税は使えない」

→ 登録(課税事業者化)しても、基準期間(前々年)の課税売上高が5,000万円以下であれば、簡易課税制度選択届出書を提出することで簡易課税を選択できます。

誤 「2割特例はずっと使える」

→ 期間限定の措置です。2026年(令和8年)9月30日の属する課税期間(個人事業主は令和8年分)までです。それ以降は「本則課税」か「簡易課税」を選択する必要があります。

誤 「インボイス番号があれば、どんな請求書でもOK」

→ 適格請求書には、①登録番号、②適用税率、③税率ごとに区分した消費税額等、などの記載要件があります。要件を満たさない請求書はインボイスとして認められません。

6. FAQ(よくある質問)

Q1. インボイス登録の申請はいつまでに必要ですか?

A1. 「登録を受けたい課税期間の初日(個人事業者の場合は1月1日)から15日前までが原則です。免税事業者は2029/9/30までの間、登録希望日(提出日から15日以後)を申請書に記載すれば、その日から登録可(個人事業者の場合で新たに事業を開始した場合は、事業を開始した日の1月1日に遡ってインボイスの登録を受けることも可能。)

Q2. 一度登録した後、免税事業者に戻ることはできますか?

A2. 可能です。インボイス登録の効力を失わせるためには「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の提出が必要です。提出した課税期間の翌課税期間から効力が失われます。(翌課税期間の15日前までに提出が必要。)(要注意:免税事業者が新たに登録を受ける場合、原則として登録を受けた日から2年間は免税事業者となることはできず、消費税の申告が必要です。)

Q3. 取引先が一般消費者(B to C)や免税事業者ばかりなら登録不要ですか?

A3. 取引先が仕入税額控除を必要としない(インボイスを要求しない)のであれば、登録する必要性は低いと考えられます。

Q4. 登録番号は公開されますか?屋号は出ますか?

A4. 登録番号、氏名(法人の場合は名称)、登録年月日などが国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で公表されます。個人事業主の場合、希望すれば「屋号」や「事務所の所在地」を公表情報に追加することも可能です。

Q5. 簡易課税制度とは何ですか?

A5. 売上にかかる消費税額に、業種ごとの「みなし仕入率」を乗じて仕入税額控除を計算する、中小事業者の事務負担軽減のための制度です。基準期間(前々年)の課税売上高が5,000万円以下の場合に選択できます(事前の届出が必要)。

Q6. 2割特例とは何ですか?

A6. インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった事業者の税負担・事務負担を軽減するための特例措置です。売上税額の「2割」を納税額とすることができます。2026年9月30日の属する課税期間まで適用可能です。

Q7. 登録すると確定申告はどう変わりますか?

A7. これまでの所得税の確定申告に加え、「消費税及び地方消費税の確定申告」が必要になります。消費税の確定申告書は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成することができます。会計ソフトで消費税の申告書が作成できる場合はそちらを利用しても構いません。

Q8. インボイス(適格請求書)の書き方を教えてください。

A8. 従来の請求書(区分記載請求書)の記載事項に加えて、①登録番号、②適用税率、③税率ごとに区分した消費税額等、を記載する必要があります。詳細は国税庁のHP等をご確認ください。

▶参考:国税庁 インボイスの記載事項について:

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm#invoice-item

Q9. 仕入税額控除の経過措置とは何ですか?

A9. 課税事業者である買手が、免税事業者などのインボイスを発行できない相手から仕入を行った場合でも、制度開始から一定期間は、仕入税額相当額の一定割合(80%または50%)を控除できる措置です。経過措置が終了すると、免税事業者からの仕入については仕入税額控除ができなくなります。また、基準期間の課税売上高が1億円以下または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、税込1万円未満の課税仕入について、インボイスの保存がなくても(帳簿の保存のみで)仕入税額控除が可能です。(少額特例(2029年9月30日まで))

Q10. 登録しない場合、取引先にどう説明すべきですか?

A10. まず、取引先がインボイスを必要としているかを確認します。その上で、登録しない(できない)旨を丁寧に伝えます。買手側には経過措置(80% / 50%控除)や少額特例(1万円未満)があることも伝え、取引価格(消費税相当額の値引きなど)について交渉・相談する必要が出てくる場合があります。

7. 改正注意・実務メモ

- 【改正注意】2割特例の適用期限

- 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除)は、2026年(令和8年)9月30日の属する課税期間までです。個人事業主は「令和8年分(2026年分)」の確定申告が最後となります。

- 適用期間終了後(2027年分以降)は、「一般課税」か「簡易課税」を選択する必要があります。特に「簡易課税」を選択する場合は、原則として適用を受けたい課税期間の初日の前日までに届出書の提出が必要です。

- 【改正注意】免税事業者等からの仕入れに係る経過措置(80% / 50%)

- 80%控除:2023/10/1〜2026/9/30

- 50%控除:2026/10/1〜2029/9/30(以後は原則、適格請求書がない仕入は控除不可)

- 対象:「適格請求書発行事業者以外」からの課税仕入れ。

- 【改正注意】少額特例(1万円未満の仕入)

- 買手側の負担軽減措置として、基準期間の課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者は、税込1万円未満の課税仕入について、インボイスの保存がなくても(帳簿の保存のみで)仕入税額控除が可能です。

- この措置は2029年(令和11年)9月30日までです。

- これはフリーランスが「受領する側」の話ですが、取引先がこの特例の対象であれば、1万円未満の取引についてインボイスを強く要求されない可能性もあります。

- 実務メモ:登録申請と登録日

- 登録申請書をe-Taxで提出した場合、登録番号の通知までの期間は比較的短いですが、書面提出の場合は時間がかかることがあります。

- これから登録する場合、登録希望日(課税事業者になる日)をいつにするか(例: 2026年1月1日など)を慎重に検討する必要があります。

8. 終わりに

インボイス制度は、フリーランスの事業運営における重要な分岐点です。登録するか否かの判断は、取引先の状況によって大きく異なります。本記事のフローや事例を参考に、ご自身のケースで納税額を試算することが第一歩です。「2割特例」など期間限定の有利な制度もありますので、後悔のないよう早めに検討し、ご自身の事業に最適な道を選択してください。

9. 参考情報

- 国税庁 消費税のあらまし(令和7年6月)(消費税の全体像):

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/01.htm - 国税庁 インボイス制度 特設サイト:

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm - 国税庁 インボイス制度について(制度の概要ページ):

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm - 国税庁 インボイス制度に関するQ&A目次一覧(全体の参照口):

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm - 国税庁 適格請求書の記載事項(Q&A/PDF):

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf - 国税庁 経過措置:免税事業者からの仕入れに係る仕入税額控除(80%→50%)(Q&A/PDF):

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf - 国税庁 消費税2割特例 特設ページ:

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm - 国税庁 適格請求書発行事業者の登録申請:申請手続(e-Tax案内を含む):

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinsei.htm - 国税庁 タックスアンサーNo.6505 簡易課税制度:

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm - 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト(登録番号検索):

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

10. 関連内部リンク(当事務所HP内)